22年にビジョン開示で高評価

23年以降株価意識した経営へ

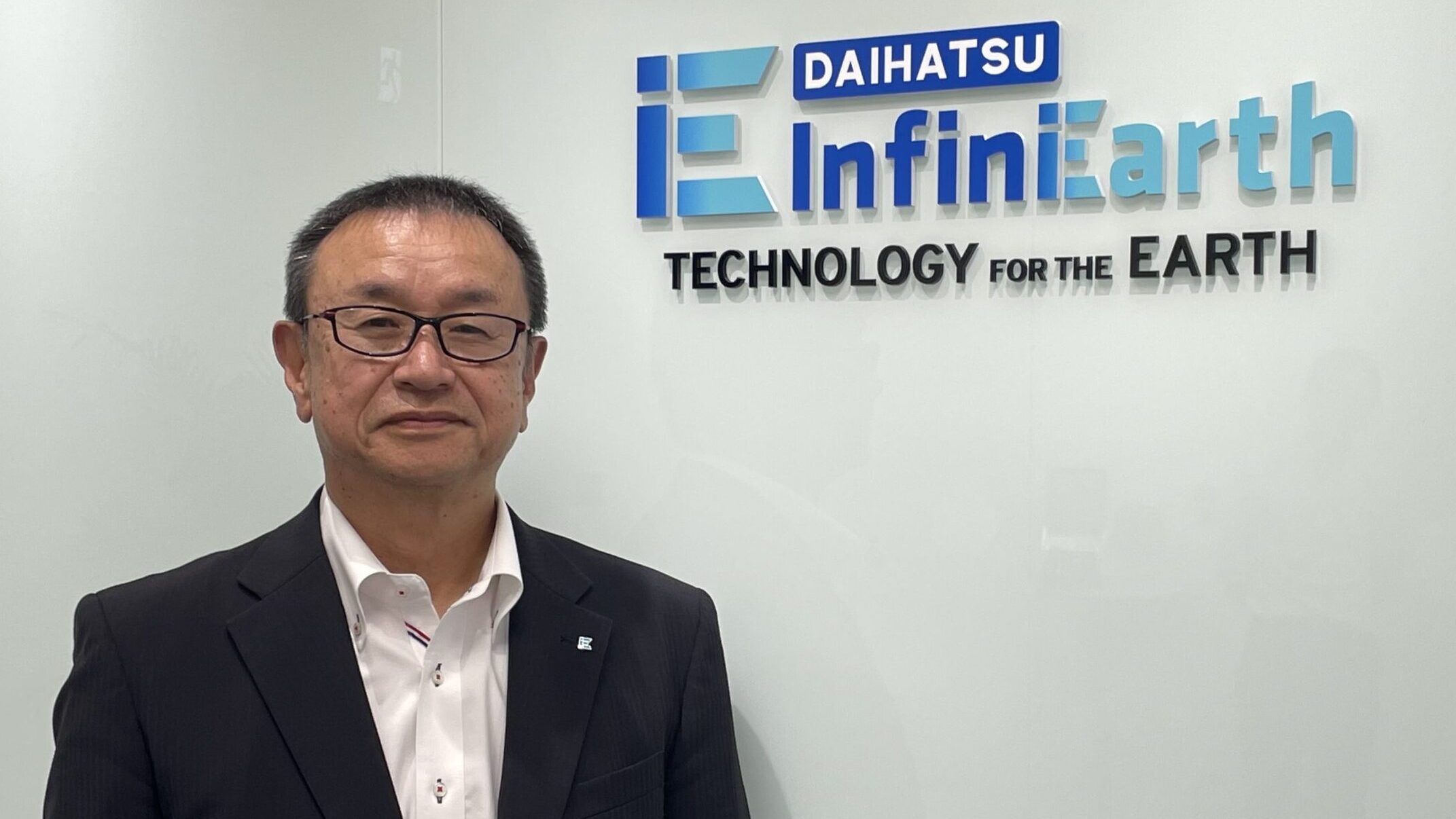

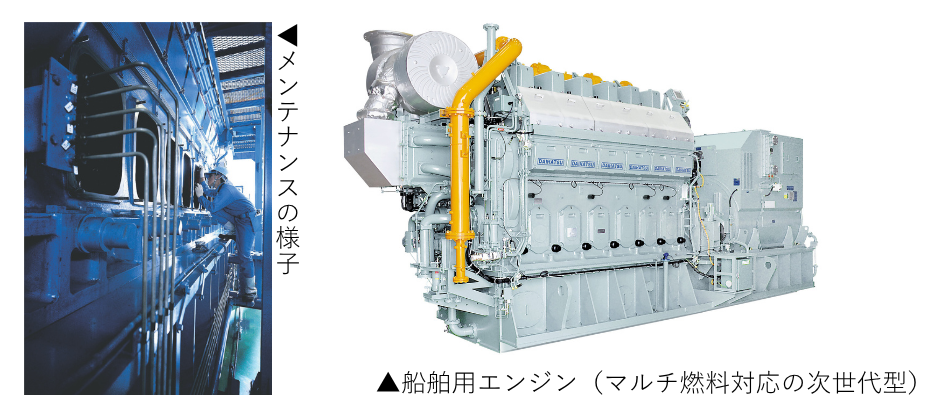

同社は、船舶の発電用ディーゼルエンジンの製造・販売をメインに、船舶の推進用エンジン、離島やオフィス・工場などで非常用電源として活用される陸用エンジンなど、内燃機関部門を主事業としている。大型外航船補機市場における国内シェアは46%、世界でも25%を占める。納品後の部品販売・修理工事などのメンテナンス関連事業を通して、長期にわたり収益を積み上げるビジネスモデルだ。

──2022年11月10日に中長期ビジョンを公表した時点の株価は550円でしたが、25年の年初来高値は3270円まで上昇しています。この数年で市場からの評価が大きく変わっていますが、どのような取り組みをされてきたのでしょうか。

長澤秀治経営企画執行役員(以下長澤) 20年に代表取締役社長に就任した堀田(佳伸氏)のもと、21年より中長期ビジョンについての議論を始めました。我々の業界では50年に「CO2ゼロ」という目標がありますので、新燃料対応エンジンの研究開発を強化していくことが必須だったのです。そこで5年間で500億円の成長投資と、30年度に売上高800億円、営業利益40億円の必達をメイントピックスとして22年に開示しました(※現在の目標値は27年度売上高920億円、営業利益74億円。30年度売上高1200億円、営業利益90億円に上方修正)。

──1年後の23年11月の決算発表では、中長期ビジョンの戦略を更に明確化したほか、財務目標の上方修正、ROEやROICの追加が発表されました。当時918円だった株価は、この発表後から更に上昇していますね。

長澤 23年は東証から資本政策に対する要請を受けており、当社としても株価を意識した経営へ舵を切った年です。例えば持ち合いの解消やガバナンス強化、投資計画を更に精緻にすること、資本コストに対する認識を開示しROEの目標値を中長期計画に織り込むなど、社内でもかなり議論をしました。

──その間、投資家とはどのような対話がありましたか。

長澤 22年の中長期ビジョンの発表前から、新燃料対応エンジン開発、資本政策の必要性、ガバナンスの強化、資本コストなどについて意見をいただいておりました。単なる短期的な還元を求められたことはなく、長期的な企業価値向上に向けた対話ですね。

──25年1月には、ダイハツ工業がダイハツディーゼル株(発行済株式の約35・3%相当)の売却意向を表明。うち15・5%を造船大手の今治造船、19・8%を御社が取得する旨が発表され、翌日には株価が2000円を超えました。

長澤 企業価値向上への議論を始めたのはその1年前からです。資本効率や流動性を上げていかなければならない中、大株主が35%を保有している現状は、我々としてもどこかのタイミングで着手すべき課題だと議論が醸成されていました。そんな中、トヨタ自動車・ダイハツ工業との考えが合致し、この判断となりました。自社株TOBにより流通株式が3100万株から2500万株になることで1株あたりの配当金額が上がり、結果、株価上昇の要因にもなりました。

有料会員限定

続きを閲覧するには会員登録が必要です。

すでに会員の方は

ログインして閲覧してください。