技術力を強みとする

「エンジニアリング商社」へと進化

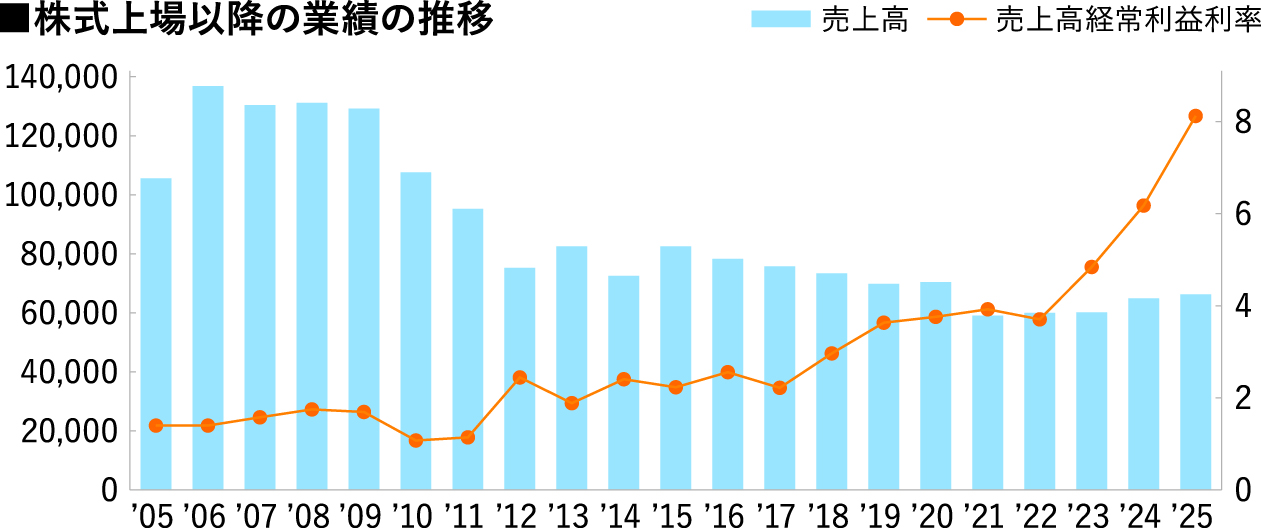

1946年、日立特約店の商社として立ち上がった八洲電機。日立グループの電気機械器具を中心に提供しており、大手製鉄所や大手石油精製所などの設備更新を得意としてきた。

一方で、企業成長に頭打ち感を抱いていた同社は、上場準備を始めた2007年ごろより、組織構造の変革に着手する。それは“機器売り”からの脱却。技術力を強みとする「エンジニアリング商社」への進化だ。

取り組みのひとつが、専門技術者を顧客の事務所内に常駐させる「コーポレートイン」。現場に精通したエンジニアが常駐することで、鮮度の高いニーズを拾うだけでなく現場の課題を具現化することが可能に。また、他社を定年退職・早期退職した技術者を積極的に採用し、エンジニアリング力の強化を図った。結果、従来の設備更新だけではなく、老朽化した設備のアップグレード提案といった技術的な付加価値を提供できるようになった。

経済成長期に建設されたプラントなどの大型施設の老朽化が進んでいたこと、また担い手不足や働き方改革・SDGsといった世の中の流れもあり、省力化・省人化・環境対応のニーズが多かったことも後押しになった結果とも言える。また04年に、日立の特約店の中でも技術に強かった大成電機株式会社を吸収合併したことも、成長への種まきとなった面も見逃せない。

利益成長を

さらに加速させた営業戦略

顧客密着体制である「コーポレートイン」に加え、新たな強みとなっているのが、太田会長が社長時代から進めてきた新たな営業戦略だ。顧客のトップと直接対話を行う「トップセールス」を強化。顧客の経営陣が抱えるニーズを経営トップが把握することで、的確かつ迅速な課題解決を可能にしている。現社長である清宮社長は、そのトップセールスの営業戦略を引継ぎつつ、更にトップセールスの顧客の範囲を広げている。

「コーポレートイン」により現場の困りごとを、「トップセールス」により経営の困りごとを知る体制を作ったことで、これまで以上に適切な提案をできるようになったといえる。それが好循環を生み、顧客との信頼関係をより一層強固なものにした。

現状維持では成長が止まる——そんな危機感を抱き、自ら変化を選び取った八洲電機。技術力を軸に“機器売り”から“エンジニアリング商社”へと脱皮を図り、現場密着と経営直結の両輪で提案力を磨いてきた。その進化は、過去最高益という確かな成果となって現れている。

変化を待つのではなく、変化を起こす。その意思と行動こそが、今の八洲電機をつくり、次の飛躍へと導いている。