老朽化による「40年問題」

日本の上下水道施設の多くは高度経済成長期に整備され、法定耐用年数を超える管路が急増。漏水事故や道路陥没、断水リスクが全国的に顕在化する、いわゆる「40年問題」が注目されている。

従来の点検は、巡回などによる人的作業が中心で、自治体の負担は増す一方だ。こうした現状を受け、国も「新水道ビジョン」に基づき、施設更新や広域連携、デジタル技術の活用による効率的な維持管理を推進。国交省の2026年度予算要求ではインフラ老朽化対策に1兆700億円(前年比1・29倍)が計上され、上下水道基盤強化も重点政策に位置付けられている。

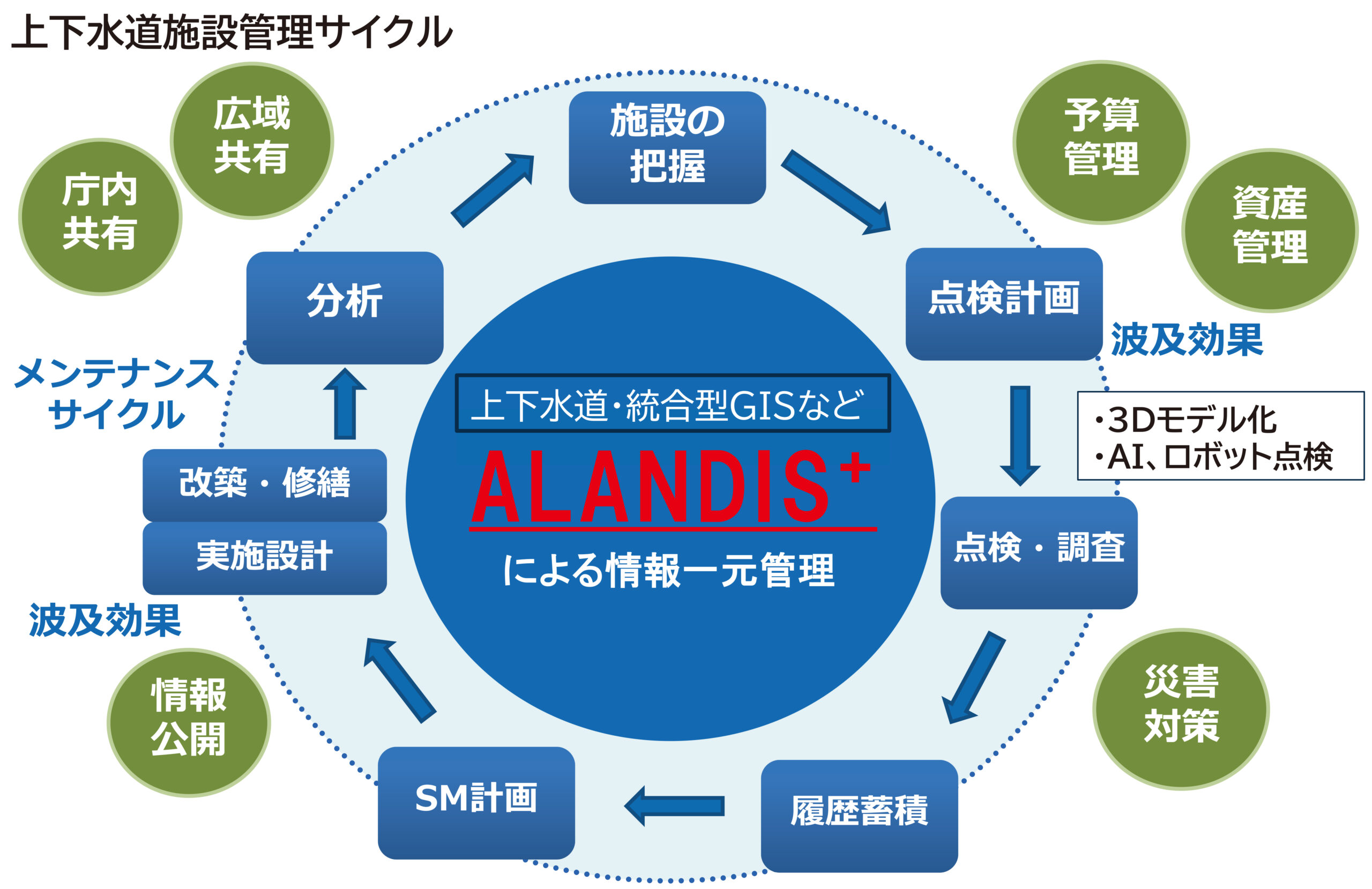

こうした状況下、アジア航測は現在、GIS(地理情報システム)やAIを駆使し、上下水道分野に独自のソリューションを展開。自治体業務支援「ALANDIS+(アランディス プラス)」により施設情報を一元的に管理し、点検計画の立案、調査、データマネジメント、ストックマネジメント計画、さらには改築・修繕工事まで一貫して支援している。同社の強みは「空間情報とデータマネジメントの融合」であり、従来の建設コンサルタントとは一線を画す存在だ。

官民連携と事業拡大

同社は2023年、「広域包括官民連携事業推進部」を新設し、いわゆるウォーターPPPに注力。京都府下の自治体案件では、JR西日本などと連携し、優先交渉権を獲得するなど実績を積み重ねている。2027年度以降は、ウォーターPPPを導入していない自治体には下水道管路改築に関して、国の補助金が出なくなる見込みで、各地で導入可能性調査が活発化。同社はすでに多数案件の導入可能性調査を受注するなど先行している。

同社はまた今年、水道設計・維持管理に強みを持つエフウォーターマネジメントを子会社化。空間情報技術と水道運営ノウハウを融合させ、国が掲げる「官民連携による効率的な水道運営」を体現する体制を整えた。

DXで進む「スマート水道」

同社は先端技術導入にも積極的だ。AIスタートアップEpicAIと共同で「音声漏水検知AI」の開発を開始。上水道GISに音声データを組み合わせ、従来は人が担っていた漏水箇所特定の自動化や、事故リスクを事前に低減する「予兆保全」を可能にし、水インフラの運営を支援する。これは国が掲げる「DXによる水道スマート化」に呼応する取り組みであり、効率的かつ低コストの維持管理を実現するものだ。

持続可能な社会に向けて

人口減少や自治体職員の減少により、水インフラ維持には効率化とスマート化が不可欠となっている。加えて気候変動による豪雨や地震などのリスクが高まる中、強靭な水インフラは地域のレジリエンス確保に直結する。

アジア航測は、空間情報技術に加え、上水道計画設計・維持管理・アセットマネジメントの専門知見やAI技術を融合し、新たな付加価値を創出。国策と歩調を合わせながら、日本全国の自治体が直面する課題解決のモデルケースを示し、持続可能な社会インフラの未来を切り拓いている。