10年間で海岸線の90%カバー

日本列島の海岸線約3万5000㎞。そのうち、浅海域の詳細な海底地形情報は約3%弱しか把握されておらず、高精度な地図が存在しない空白地帯であることは、あまり知られていない。「海の地図PROJECT」は、2022年にスタートし、2032年までの10年間で海岸線の90%をカバーしようという計画。

浅い海域の測量は座礁などのリスクが高く、多くの海域が未整備のままだった。しかし、地震の津波シミュレーション、防災対策、漁業の持続可能性など、海底地形の把握は今後の日本社会にとって欠かせない情報となっている。

アジア航測はこのプロジェクトで、主に海底地形の測量・解析を担っている。「ALB」で収集した高密度なレーザ計測データをもとに、海底の3次元地形図を作成。それだけでなく、そのデータをどのように利活用していくかの提案活動まで含めて支援を行っている。

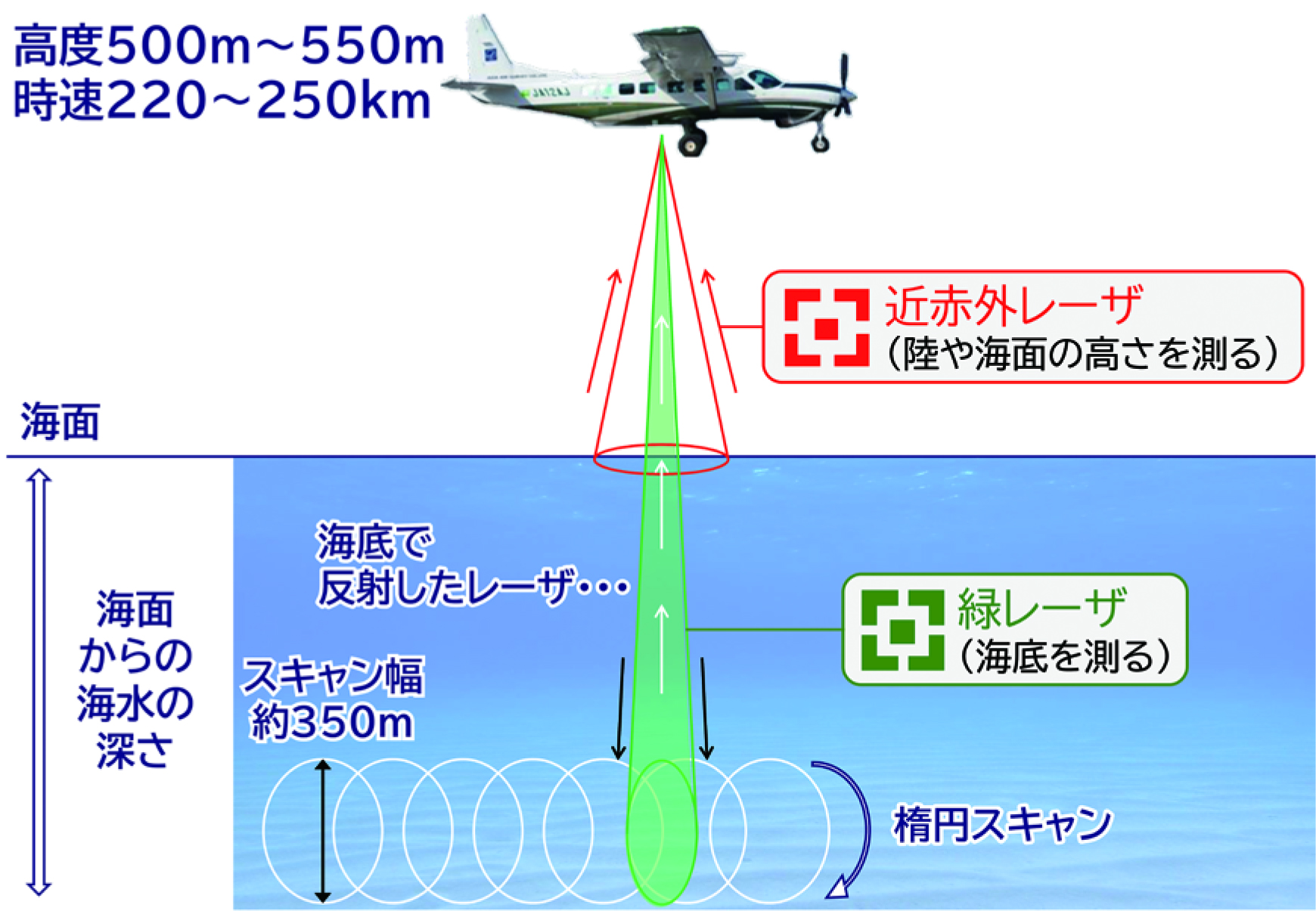

同社が使用する「ALB」は、空から近赤外と緑の波長をもつレーザを照射し、その反射をもとに海と陸をシームレスに測定するシステム。陸域は近赤外レーザのデータを、海域は海底まで届く緑レーザのデータを利用し水深を計測する。水の濁りには弱いが、陸と海の境界域を効率的に測量できるのが大きな特徴だ。

同社が使用する「ALB」は、空から近赤外と緑の波長をもつレーザを照射し、その反射をもとに海と陸をシームレスに測定するシステム。陸域は近赤外レーザのデータを、海域は海底まで届く緑レーザのデータを利用し水深を計測する。水の濁りには弱いが、陸と海の境界域を効率的に測量できるのが大きな特徴だ。

実はこの「ALB」を、日本で保有・運用している企業はごくわずか。しかも、同社は、水深20mを超える範囲にも対応できるセンサーなど、他社にない機材を備えており、測量の精度・カバー範囲において国内随一の体制を誇る。

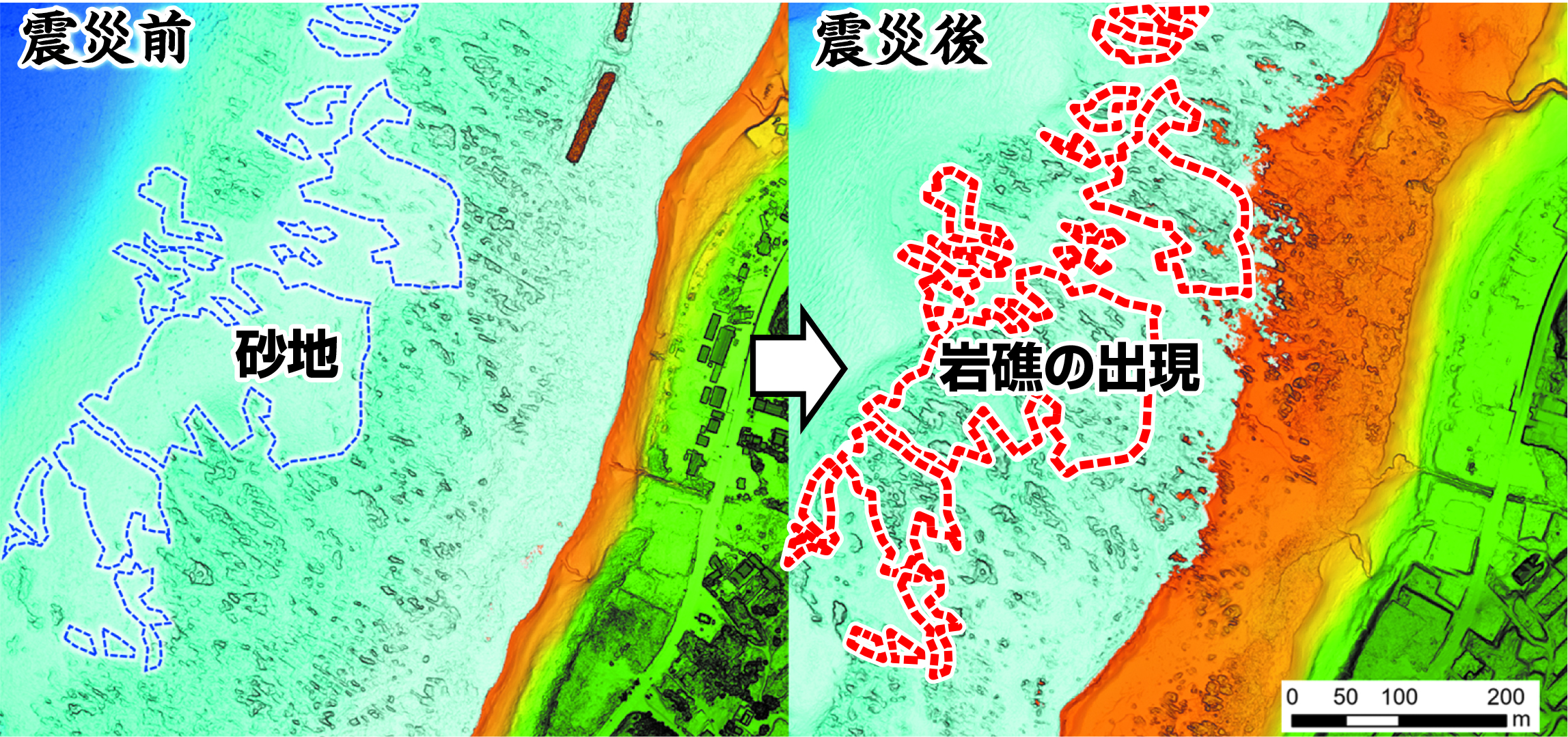

能登地震で“世界初”の成果も

「海の地図PROJECT」の実力を世に示したのが、2024年初頭に発生した能登半島地震だ。実は地震前に同地域の測量を行っており、世界で初めて「ALB」により大きな隆起を伴う地震前後の沿岸浅海域の詳細なデータ取得に成功。その結果、海底地形の隆起量・水平方向への変位量などの詳細を明らかにした。これは防災研究や海底地殻変動解析において、画期的な成果として国内外から注目を集めている。

未来への利活用と、広がる可能性

アジア航測は現在、日本財団・日本水路協会との連携のもと、取得した地形データの利活用提案にも注力している。たとえば、漁場の変化把握、漁業者支援、航路安全性の確保、沿岸施設の整備計画など、多岐にわたる分野でデータ活用が期待されている。「海の地図PROJECT」は単なる測量事業ではなく、「海の基盤情報」を整備する未来志向のプロジェクトであり、同社が果たす役割はますます大きくなる。

また同社にとって、浅海域のデータ取得・分析ノウハウの蓄積は、インフラ市場へのさらなる展開や新規ビジネスへの応用にも繋がる。特に「ALB」による河川・海岸の一体測量は、環境調査や都市防災、インフラ整備などにも波及効果があり、同社のビジネス領域を大きく拡張できるものとして期待されている。