インキの老舗企業から、機能材料のリーディングカンパニーへ。

artience株式会社は、旧・東洋インキSCホールディングスとして知られた印刷用インキの老舗。2024年に社名を変更し、現在は「インキ系」と「ファインケミカル系」の二本柱で事業を展開する。売上は拮抗するが、収益面ではファインケミカル系が牽引。24年12月期は営業利益が前年比52・7%増、ROEも7・3%に改善。収益性と成長性を備えたスペシャルティケミカルメーカーへの進化が本格化している。

ファインケミカル事業が牽引、機能材料メーカーとして加速するartienceの第2章

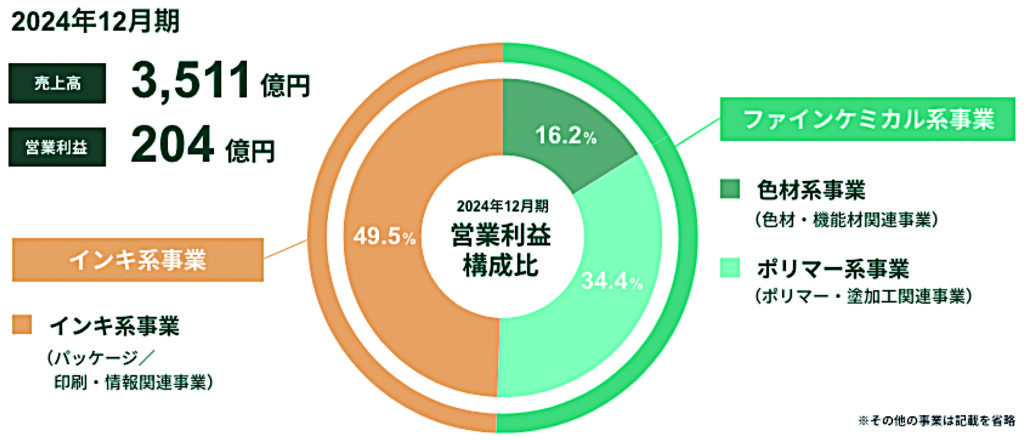

24年1月に社名変更したartienceは、24年12月期に売上高3、511億円(前年比9・0%増)、営業利益204億円(同52・7%増)と好調を維持。海外売上比率も55%を超え、グローバル展開が本格化している。

現在の事業構成は、売上ベースでは「インキ系(パッケージ26・2%・印刷情報関連23・8%)」と「ファインケミカル系(色材24・6%・ポリマー25・3%)」がほぼ半々。一方で営業利益構成比を見ると、ポリマー(34・4%)が最大で、続くパッケージ(26・0%)、印刷(23・5%)、色材(16・2%)と、利益面ではファインケミカル系の存在感が際立つ。

“色”の技術は今や情報伝達だけでなく、電子部品、モビリティ、医療、食品包装など、多様な分野に機能材料として応用されている。EV向けリチウムイオン電池、スマートフォン用フィルム、半導体向けフォトレジストなど、多岐にわたる分野で同社製品が世界トップクラスのシェアを誇る。

こうした構造変化を支えてきたのが、ファインケミカル系事業の着実な成長だ。90年度には32・9%だった同分野の売上比率は、05年度には47・6%、そして24年度にはついに50・5%に達し、インキ系と並ぶ主力事業へと成長した。

そして24年、artienceへと社名変更を実施。「art(驚きや感動など人の心に働きかける価値)」と「science(確かな技術と高い品質に基づく信頼)」の両輪を磨き上げ、“感性に響く価値”を世界中へ届けていく――そんな覚悟を込めた社名変更は、事業の二本柱がともに主力を担う現在だからこそ、象徴的な一歩といえる。

代表的な製品には、アサヒビールと共同開発した「生ジョッキ缶」用塗料がある。缶内面の特殊加工により、開缶時にきめ細かい泡を生み出すこの素材は、従来の保護機能を超え、体験価値を創出する素材として市場の高評価を得た。こうした高機能・高付加価値の素材開発が、ファインケミカル分野の拡大と収益性の向上を後押ししている。

代表的な製品には、アサヒビールと共同開発した「生ジョッキ缶」用塗料がある。缶内面の特殊加工により、開缶時にきめ細かい泡を生み出すこの素材は、従来の保護機能を超え、体験価値を創出する素材として市場の高評価を得た。こうした高機能・高付加価値の素材開発が、ファインケミカル分野の拡大と収益性の向上を後押ししている。

一方、構造改革を進めてきたインキ系事業も23年12月期から回復傾向に。機能と感性を融合させた社名変更は、単なる看板替えではなく、機能材料メーカーとしての転換を示す明確な意思表明だった。

中長期では「収益性の改善」と「持続的な成長」の両立を掲げる。営業利益率は22年の2%台から24年には5・8%に回復し、26年には6・3%、29年には8%の達成を見据える。ROEも24年に7・3%と、当初26年末目標としていた7・0%を一足早く突破。これを受け、25年2月には「8%以上」へと上方修正。29年には10%への到達を目指す。

こうした収益性の改善に向けて、事業ポートフォリオの変革と共に注力しているのが海外における包装材料事業の拡大だ。新興国を中心とした人口増加や経済成長を背景に、パッケージ市場はグローバルで拡大傾向にある。さらに、環境配慮型素材へのニーズも高まっている。artienceはこの波を捉え、インド、トルコ、東南アジアといった成長地域への展開を加速していく。

構造改革の成果が収益面に表れはじめており、利益体質を維持したまま、トップライン拡大に本腰を入れる。こうした攻守の両立により、29年には売上高5、000億円という新たなマイルストーンが視野に入ったところだ。

創業から100年以上。「色の技術」を原点としながら、「機能材料メーカー」としてのartienceの第2章が、いま本格的に動き出している。