完全内製でコア技術を研さん

次世代製品でこそ輝く開発力

リード端子事業、光部品・デバイス事業の2本柱で展開する湖北工業。琵琶湖の北部にあたる滋賀県の湖北地域、県内でも特に標高の高い山々が連なるエリアに本社・工場を置く。設立は1959年と老舗だが、新規上場は2021年12月とデビューからまだ日が浅い銘柄である。

リード端子事業、光部品・デバイス事業の2本柱で展開する湖北工業。琵琶湖の北部にあたる滋賀県の湖北地域、県内でも特に標高の高い山々が連なるエリアに本社・工場を置く。設立は1959年と老舗だが、新規上場は2021年12月とデビューからまだ日が浅い銘柄である。

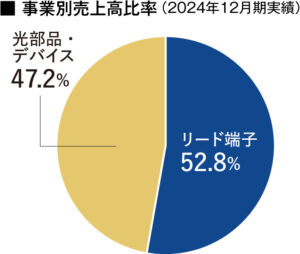

24年12月期業績は、売上高が前期比18・2%増の159億2400万円、営業利益は同40・1%増の39億3900万円。セグメント別売上高比率は、リード端子事業が52・8%、光部品・デバイス事業が47・2%とおよそ半々となる。

リード端子事業は、アルミ電解コンデンサの主要部品であるリード端子を製造販売している。アルミ電解コンデンサは非常に信頼性が高い電子部品で、自動車、情報通信(データセンター・AIサーバー、パソコン、チャージャーなど)、産業機器から家電製品まで、あらゆる電子機器に搭載されている。同製品は回路全体の電圧の安定、瞬時での放電などの機能を果たす、電子回路に欠かせない部品。その一部であるリード端子は、コンデンサと回路を結びつける役割を担う。

アルミ電解コンデンサの市場・用途はこの10年で大きく変化している。自動車(車載)のEV(電気自動車)・HV(ハイブリッド自動車)などの電装化により、自動車向けは市場の30%を超えるほどに拡大。一方通信向けも市場の30%を占めるまでに拡大しており、これらのハイエンド市場が今後も着実に成長すると見込まれる。同社は、こうしたハイエンド市場に対応するほか、高機能、高信頼化が大きく進むアルミ電解コンデンサ向けの技術商品を得意とする。車載向けではグローバルシェア90%以上を有するなど、高付加価値品において世界で圧倒的なトップシェアを獲得している。

光部品・デバイス事業では、海底ケーブルで用いられる光アイソレータなどのデバイスを手掛けている。海底ケーブルはインターネット、電話、テレビなどの国際通信の約99%を支える世界中の情報通信ネットワークの大動脈だ。海底ケーブルの中には、髪の毛ほどの細さの光ファイバ(髪の毛は60~80㎛、光ファイバは125㎛)が束ねられており、この光ファイバが光信号としてデータを送信する。同社が製造する光アイソレータは、海底ケーブルの50㎞から100㎞ごとに設置される中継器に格納されており、弱くなった光信号の増幅を安定化する重要な役割を担っている。

世界シェア50%超×技術力

3重の参入障壁を構築

同社はコア技術を核にした3重(さんじゅう)の参入障壁を構築し、競合を寄せ付けない唯一無二のポジションを確立している。

1つ目の壁が、「模倣困難なノウハウの壁」だ。同社では両事業ともに製造工程全てを社内で一貫生産しており、製造装置も自社開発したものを使用している。例えばリード端子は月間30億個以上を量産しているが、量産技術をブラックボックス化している。そのため、他社が仮に高付加価値品の技術開発に成功しても、量産段階で大きな壁が立ちはだかるという。

2つ目が「法的防御の壁」である。前述の通り、同社は製造の全工程を内製化しており、その工程には特許で保全した複数のコア技術を掛け算で組み合わせている。数cmのリード端子の中には、自社開発の生産設備による異種金属の溶接やミクロン単位の加工といったコア技術を凝縮。また海底ケーブル用アイソレータにおいても、組成設計、素子づくり、精密組立など、複数の特許技術を掛け合わせている。競合が同社に対抗するには、コストと時間がかかる研究開発が必要になるのである。

自社での一貫生産、技術を核にした高付加価値製品は、同社の高収益体質の源泉となっている。24年度の営業利益率は、光部品・デバイス事業が47・0%、リード端子事業が4・8%で、全社では24・7%。製造業の平均営業利益率5・2%(経済産業省「2024年企業活動基本調査確報(23年度実績)」参照)と比較すると驚異的な数値となる。

そして3つ目が、「トップシェアの壁」である。同社のアルミ電解コンデンサ用リード端子の世界シェアは60%、海底ケーブル用光アイソレータは同50%以上と、ニッチながら2領域で圧倒的なシェアを獲得している。

特に海底ケーブルは新規の参入が困難な市場である。というのも敷設後のメンテナンスが不可能なため、水深8000mの水圧で25年間安定的に動作可能な品質が求められるからだ。

海底ケーブルの敷設は、Subcom(米)、NEC(日本)、Alcatel Submarine Networks(仏)の3社で世界の9割以上のシェアを握っており、湖北工業はその3社と長年取引を継続。顧客の歩みとともに、そして時には先取りし、技術の進化や仕様変更に対応した開発を続けてきた。

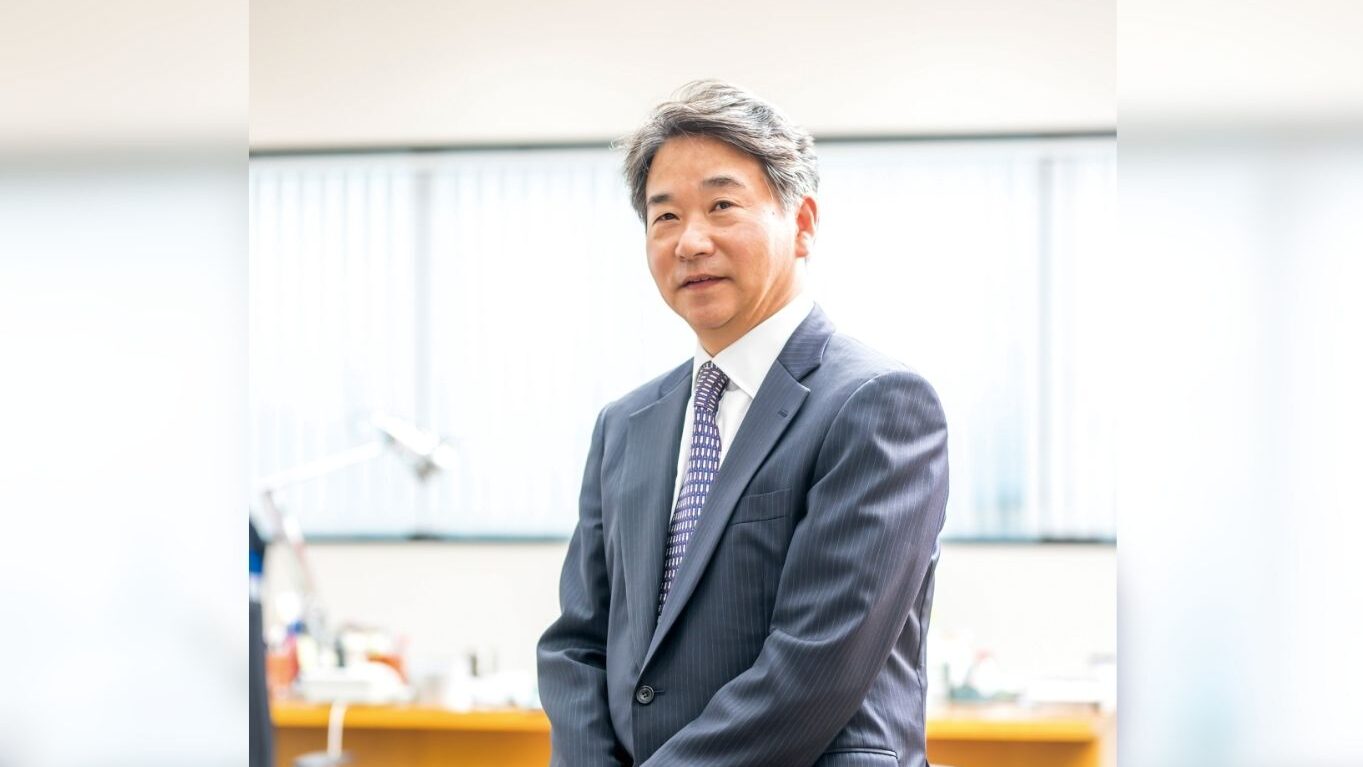

「海底で25年間の品質保証をするという性質上、お客様が何よりも大切にしているのが品質の安定と技術力です。国際通信の大動脈が壊れると、金融市場をはじめとする世界経済に大混乱を巻き起こします。責任があるからこそ、お客様も研究開発にコストがかかることはわかっていますので、買い叩くような文化はありません。長年の実績と技術力から、当社はなくてはならないパートナーとして信頼関係を構築しており、海外のお客様とは月に数回の技術会議をずっと継続しています」(石井太社長)

有料会員限定

続きを閲覧するには会員登録が必要です。

すでに会員の方は

ログインして閲覧してください。