インド・インドネシアから人材紹介

フローとストック積上げる事業構造

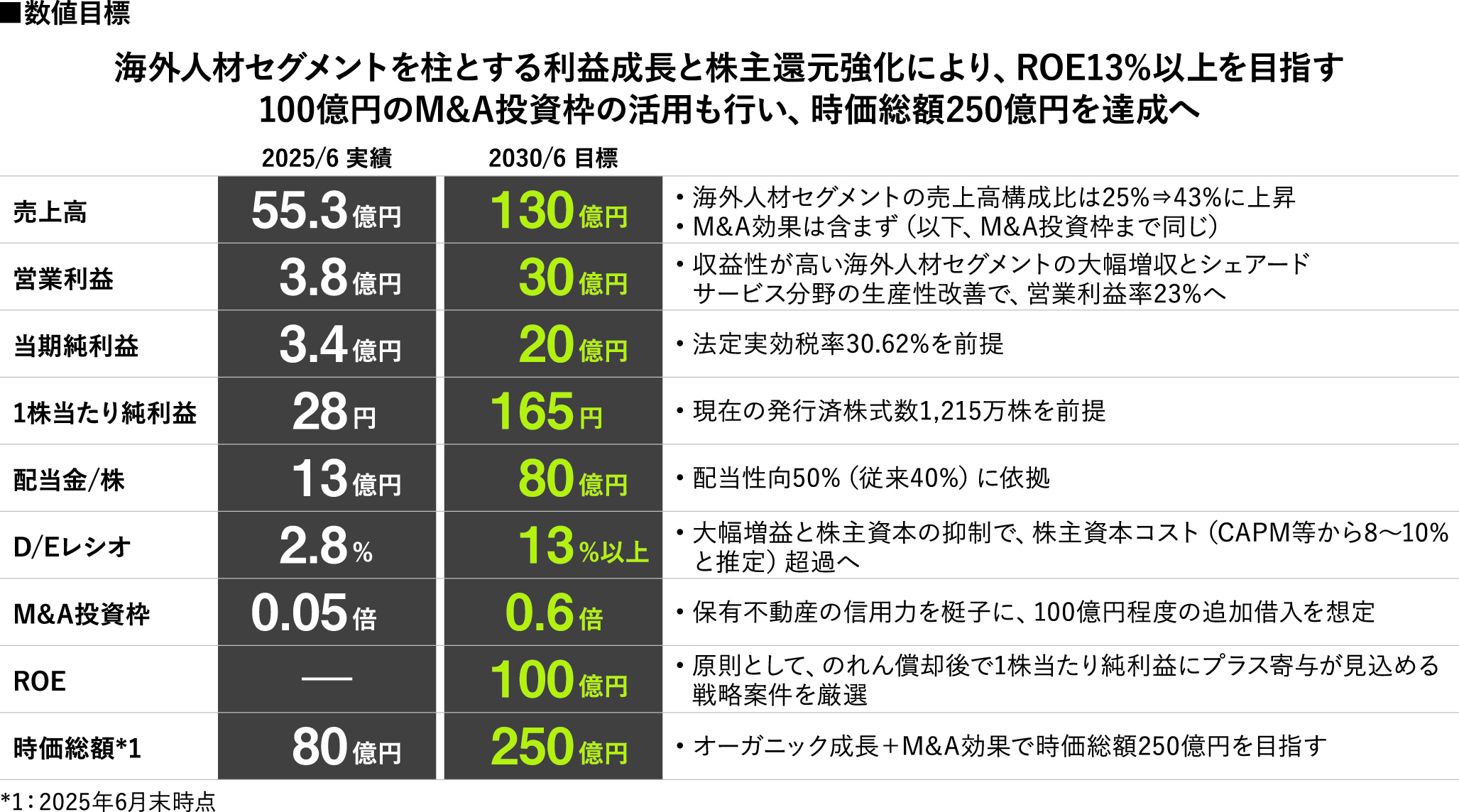

Zenkenの新中期経営計画「Road to 250」では、最終年度の2030年6月期に売上高130億円、営業利益30億円、配当金80円、M&A投資枠5年間100億円、時価総額250億円を目標に設定している。

新中計において最大のポイントとなるのは、海外人材事業の成長加速によるポートフォリオの転換である。海外人材事業の売上高構成比は25年6月期では25%だが、30年には同43%を目指す。

同事業では、IT・介護・宿泊業界へ、インド・インドネシアを中心に人材の受け入れ支援を行っている。祖業で語学教室の展開や留学支援を行ってきた同社では、世界各国の教育機関とのパイプ、及び語学教育のノウハウを保有。強みを活かし、インドでは政府系機関との業務提携のほか、IT都市ベンガル―ルの上位大学51校と連携。またインドネシアの人材送出機関とも独占契約を締結している。

同社の海外人材紹介は、紹介時のフロー収入だけでなく、日本で長く働いてもらうための定着支援に注力しているため、数年単位のストック収入も確保できるビジネスモデルだ。例えば、介護人材においては、海外人材が日本で安心して働き、生活できるように、同社が継続的なサポートを実施していく。人材の受け入れ企業は毎月、支援料を同社に支払う仕組みだ。また、入国5年以内に介護福祉士試験に合格しなければ帰国となるため、資格取得支援も行う。同事業のストック収入(紹介後支援売上高)比率は25年6月期時点で8%だが、28年に25%、30年には40%へと伸長させていく計画だ。

「海外人材事業に着手して7~8年になりますが、前期ようやく黒字化し、数千人規模で人材を供給できる体制も整いました。インドのエンジニアは非常に優秀ですし、介護人材については、少子高齢化で要介護者は今後も増加する一方で、人材不足が深刻な課題です。国内の介護人材は45~60歳の層が多いですが、海外人材であれば20代を採用でき、中長期的な人材不足の解消にも繋がります。日本人の採用が厳しくなる中、海外人材に対して最初は躊躇していた企業も、1人採用したら2人、3人とリピートする傾向にある。同じ企業が毎年採用を続ければ、そこで働く海外人材が大学の後輩をスカウトするようになるなど、人脈が繋がっていく。リピート採用により同じ企業からフローとストックを積み上げ、更に企業の新規開拓によって収入を拡大させていくイメージです」(林順之亮社長)

同社では30年に、エンジニア500人、介護1600人、宿泊600人の紹介、及び支援人数4200人を目標としている。インド市場において先行優位性を持っている同社には行政や国内企業から連携の声が掛かっており、今後順次リリース予定だという。

海外集客メディアへのニーズ増加

トータルコンサルでサービス多角化

WEBマーケティング事業でも、今後のポイントは海外にある。同社ではコロナ禍以降、重点顧客をBtoB企業にシフト。クライアントの商材やサービスに合わせたニッチな専門メディアの制作・運用によって、集客支援を行ってきた。主要顧客の製造業では、世界レベルの技術力を持ち、海外進出を望むものの、語学面などが壁となりマーケティングに課題を感じる企業が多い。同社では海外集客メディアも制作しており、近年受注が増加している。

「当社はもともと語学関連のビジネスをしていたため、英語などのメジャー言語だけでなく、タガログ語などのニッチ言語にも対応可能です。海外SEOやGoogleのアルゴリズムに精通しており、医療・工業・美容など幅広いライティングが可能ですので、この分野では上場企業の競合はなく、当社の独壇場となっています」(同氏)

また同社では制作部門のほかに、約30名規模のカスタマーサクセス部門を設置しており、顧客ホームページのリニューアルや、同社が運営するコンテンツへの出稿など、企業との対話の中でアップセル・クロスセルのニーズが多発している。新中計では、従来の集客支援に加え、トータルコンサルティングでの顧客成果最大化を戦略に掲げた。具体的には国内・海外集客支援に加え、動画制作やSNS運用、公式サイト改修などによるマーケティングチャネルの多角化、及び商談・追客支援や営業代行といった成約までの伴走支援によって、「セールス支援」を拡大する方針。25年6月期の同事業の売上高は37億円だったが、30年6月期には69億円を目指す。

株主還元では累進配当へ移行し、DOE2・5%と連結配当性向50%のいずれか高い方を基準として配当を実施する。

「株主還元強化のため、累進配当を導入しました。また自己資本比率が80%台であることがPBRの低さに直結していますので、事業用不動産の信用力を梃子として借入を活用し、5カ年で100億円のM&A投資枠を設定しました。両輪での対策により、株価・時価総額の向上、引いてはPBR問題についても時間の経過とともに解消されていくと考えています」(同氏)