航空機火災で初期消火の役割担う

空港用化学消防車など最新鋭機材を提供

2024年1月2日、羽田空港の滑走路で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突、炎上した。真っ先に消火に向かったのは「空港用化学消防車」だ。空港内に配備されており、火災発生から数分後に現場に到着。素早く消火を開始し、日航機の乗員乗客全員を無事脱出へと導いた。

2024年1月2日、羽田空港の滑走路で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突、炎上した。真っ先に消火に向かったのは「空港用化学消防車」だ。空港内に配備されており、火災発生から数分後に現場に到着。素早く消火を開始し、日航機の乗員乗客全員を無事脱出へと導いた。

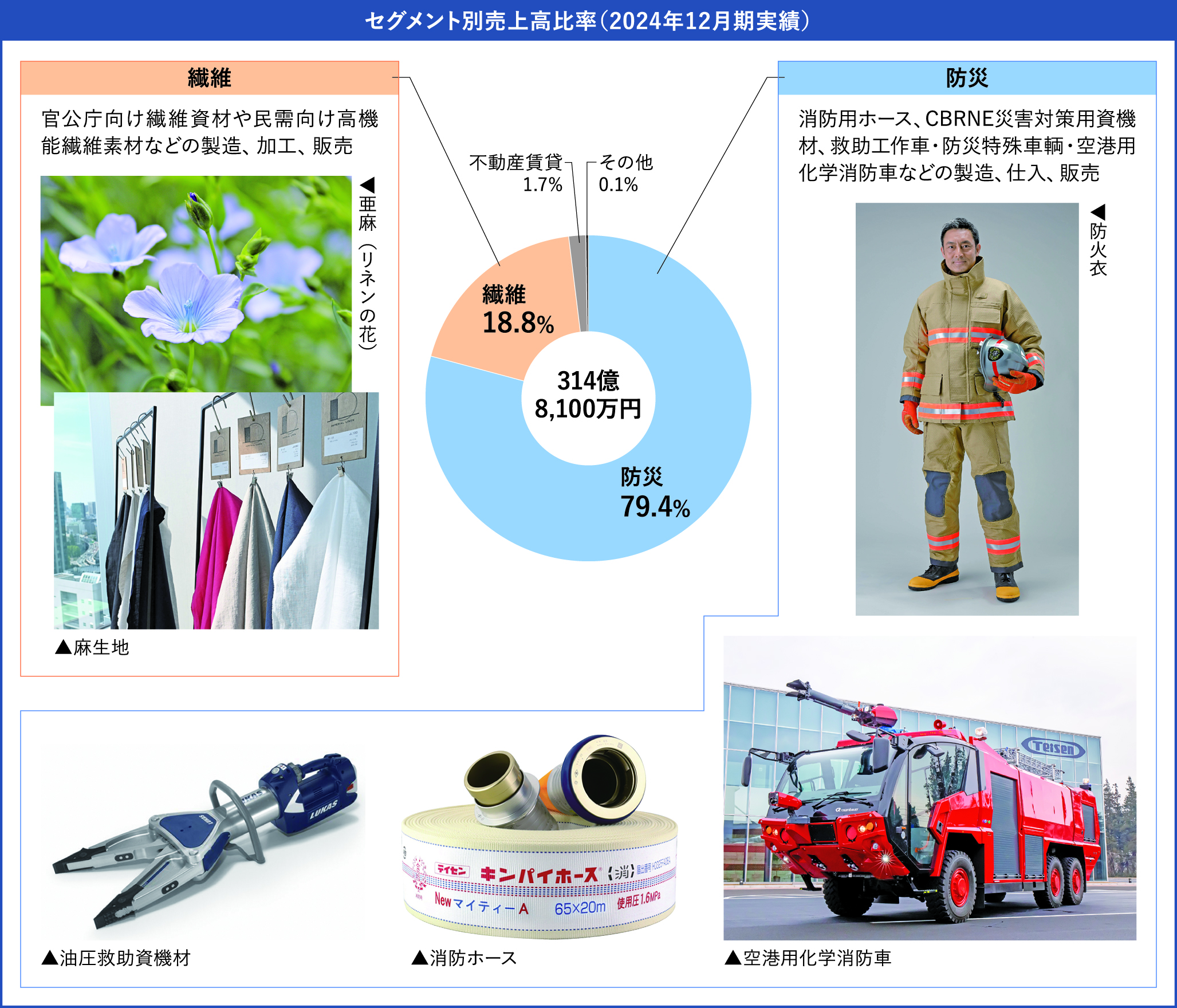

この空港用化学消防車をはじめ、災害時の人命救助に欠かせない消防車両や救助器具などを提供するのが帝国繊維だ。同社の事業セグメントは、売上の約8割を占める防災事業と、祖業の繊維事業の2つとなる。

主力の防災事業は各種消防ホース、救助資機材、救助工作車、自治体向け送排水システム(ハイドロサブシステム)、セキュリティ関連製品などの製造、仕入れ、販売を行っている。

顧客は、消防庁や防衛省、自治体などの公的機関と、石油コンビナートや原子力施設などの民間施設と幅広い。官民の売上比率は、おおむね50対50となっている。

海外商材を国内仕様に改良

同社の特徴は、「商社機能×メーカー機能」だ。繊維事業で培ったメーカー機能を土台として、商社機能を拡充させている。メーカー機能は、消防用ホースから始まり、大口径ホース(大量送排水用)、救助工作車などを国内2工場で開発製造する。もう1つの商社機能は、欧州一の消防車メーカーであるローゼンバウアー社(オーストリア)、ポンプメーカーのハイトランス社(オランダ)などから最先端の商材を発掘し、国内仕様にして提供する。

同社の特徴は、「商社機能×メーカー機能」だ。繊維事業で培ったメーカー機能を土台として、商社機能を拡充させている。メーカー機能は、消防用ホースから始まり、大口径ホース(大量送排水用)、救助工作車などを国内2工場で開発製造する。もう1つの商社機能は、欧州一の消防車メーカーであるローゼンバウアー社(オーストリア)、ポンプメーカーのハイトランス社(オランダ)などから最先端の商材を発掘し、国内仕様にして提供する。

「羽田空港の航空機火災で活躍した空港用化学消防車をはじめ、水害用移動式排水ポンプや石油コンビナートの大容量消火システムなど、優れた製品を海外から輸入して日本のマーケットに合うようにカスタマイズし、市場に送り出しています。そのためには日本の消防に精通し、世界の事情にも詳しくなければならない。他社が真似できないニッチな部分をターゲットに事業展開しています」(桝谷徹社長)

一方で、海外から輸入する車両は単価が高く、その分、為替の影響を受けやすい面もある。特に大型の輸入商材は製造に1年以上を要するものも少なくなく、為替変動リスクを軽減するために、為替予約などによりその間の為替リスクをヘッジする取組みを行うとともに、価格転嫁にも努めている。

売上高比率の約2割を担う繊維事業は、麻の繊維事業からスタート。現在は防衛省向け天幕(テント)や麻のアパレル向け繊維製品などを製造、販売しており、安定収益に貢献している。

なお、同社の2024年12月期の決算は、売上高314億8100万円(前期比12・3%増)、営業利益34億5900万円(同33・8%増)となった。

有料会員限定

続きを閲覧するには会員登録が必要です。

すでに会員の方は

ログインして閲覧してください。